「2025年最新 落ち葉の季節、雨どいの詰まりに要注意」

秋から冬にかけて、木々の葉が落ち始めると、その落ち葉が屋根の傾斜を伝って雨どい(樋)へと流れ込みやすくなります。

この時期は、雨どいの中に落ち葉や小枝、ほこりなどのゴミが蓄積しやすく、水の流れを妨げてしまいます。

その結果、雨水がスムーズに排水されず、あふれたり、逆流したりするトラブルが発生することも少なくありません。

実際にお客様からは、

「屋根自体はまだ十分使える状態だったのに、雨どいの詰まりが原因で雨水が瓦の裏側にまわってしまっていた」というご相談をいただくことがあります。

こうした状態を放置すると、せっかくリフォームした屋根にも悪影響が出る恐れがあり、長期的な耐久性にも関わってきます。

このあとの記事では、雨どいの詰まりが引き起こす具体的な被害や、効果的な予防策について詳しくご紹介していきます。

目次① 雨どい詰まりによる屋根への悪影響とは?

雨どいの詰まりは、屋根の表面だけでなく、屋根の内部構造や下地にも深刻な影響を与えます。

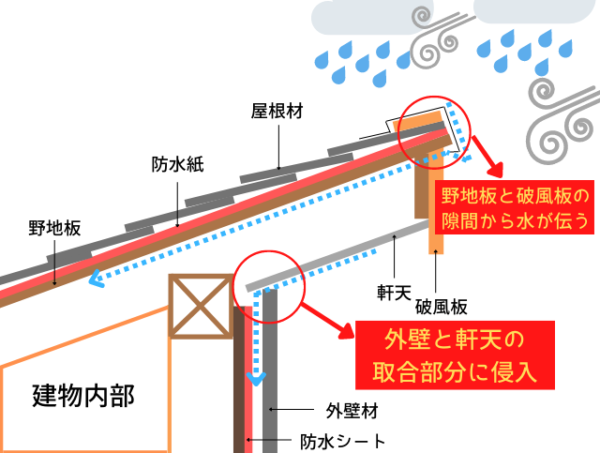

まず、雨水が正常に排水されなくなることで、軒先や軒裏に水があふれたり、逆流したりする現象が発生します。

この状態が続くと、軒天(軒裏の仕上げ材)が常に湿気にさらされ、木部が腐ってしまったり、カビが発生する原因になります。

また、屋根を伝った雨水が瓦の裏側に回り込むと、瓦の内面にダメージを与えるだけでなく、

そこに湿気がこもることで苔や藻が繁殖し、見た目の劣化や滑りやすさによる危険性も増します。

屋根材・防水シートへの浸入・損傷リスク

雨どいが詰まった状態が続くと、雨水が屋根の上に長くとどまり、水はけが悪くなります。

その結果、瓦の重なり部分や棟、谷(屋根の谷間部分)など、水が流れ込みやすい隙間から内部へと浸水するリスクが高まります。

こうした浸水が起きると、屋根材がずれたり、下に敷かれた防水シートや下葺き材が劣化したりして、建物内部への雨漏りにつながる恐れがあります。

屋根の重み負荷・構造へのストレス

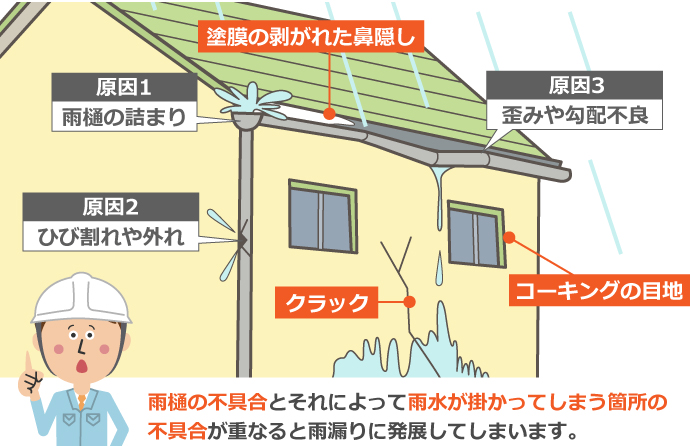

雨どいに長期間水がたまった状態が続くと、落ち葉や泥と一緒に水の重みが加わり、雨どい自体がどんどん重くなっていきます。

この状態で大雪や強風などの外的要因が加わると、雨どいを支えている金具や金属部材に大きな負荷がかかり、

やがて軒先部分の構造や屋根下地にまでダメージを与えることがあります。

目次② 雨どい詰まりが建物全体に与える影響

雨どいの詰まりは屋根だけでなく、建物全体にも深刻な影響を及ぼします。

外壁への雨だれ・シミの発生

雨どいからあふれた雨水が直接外壁を伝って流れると、壁面には雨だれによる汚れやシミが残ってしまいます。

特に、モルタル壁や塗り仕上げの外壁は水分に弱く、表面の塗膜が劣化しやすいため、

そこからひび割れ(クラック)が発生する原因になることもあります。

基礎・土台への水の侵入

雨どいからあふれた雨水が直接地面に落ちると、建物の基礎や周辺の地盤が過度に湿った状態になります。

このような湿気は、基礎部分から床下へと侵入しやすく、やがて建物の土台に腐食を引き起こす原因になります。

さらに、湿った環境はシロアリを呼び込みやすく、木材の腐れや劣化を早める恐れもあります。

雨漏り・湿気によるカビ・衛生リスク

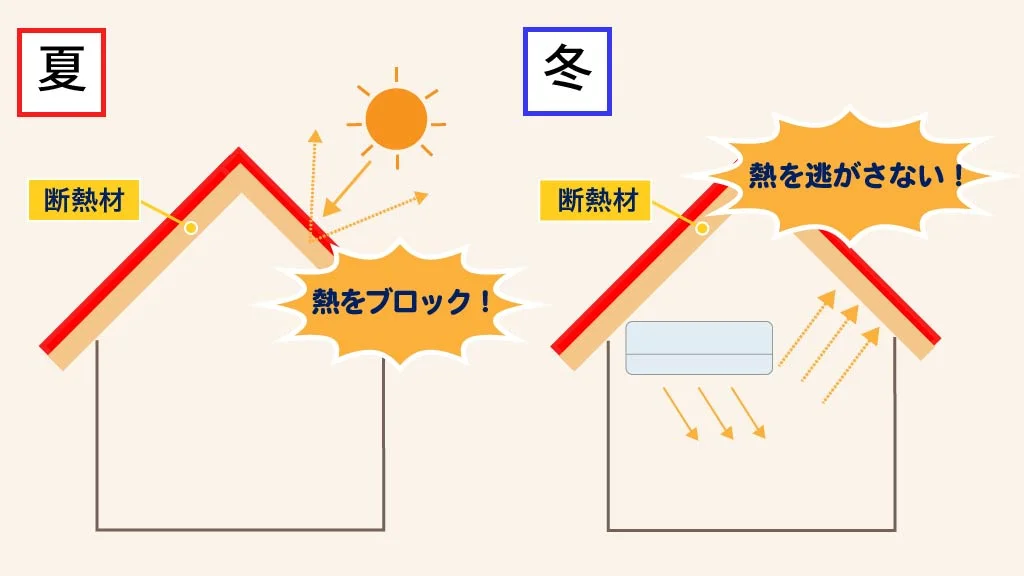

屋根からの雨漏りが壁の内部や床下にまで広がると、湿気がたまりやすくなり、断熱材や壁材、構造の木部が濡れたり腐ったりする可能性があります。

湿度が高くなることでカビが繁殖し、アレルギーや呼吸器系の不調など、健康への影響も懸念されます。

こうした劣化はすぐには目に見えないこともありますが、時間が経つほど建物の寿命に大きな影響を及ぼします。

そのため、屋根リフォームを計画する際は、屋根材だけでなく雨どいの点検・補修もあわせて検討することが大切です。

目次③ 雨どい掃除の安全対策で注意すべきことは?

雨どいの掃除を行う際は、何よりも安全を最優先に作業を進めることが大切です。無理をすると落下事故の危険があります。

まず、脚立を使う場合は、必ず安定した場所に設置してください。

地面が凸凹していたり、泥で滑りやすい場所では、補強材や木板を使って脚立の足元を水平に整えると安全です。

高所での作業には、ヘルメットや滑り止め付きの手袋、滑り止めのある靴など、適切な保護具の着用が必須です。

もし雨どいの詰まり除去のために屋根に上がる場合は、瓦を傷つけないように踏む場所を限定し、特に瓦の端は避けて歩くことが重要です。

作業中に落ち葉や枝が落下する可能性があるため、作業範囲の下には人が入らないように注意してください。

また、できれば2人以上で作業を行うと、より安全に作業が進められます。

詰まりを取り除く際には、ホースで水を逆流させたり専用のブラシで内部を清掃したりしますが、強い水圧で屋根材を傷めないように気をつけましょう。

高所作業に慣れていない方は、無理をせず専門の屋根工事業者や屋根リフォーム業者に依頼することをおすすめします。

目次④ 雨どい詰まりを予防する方法は?

詰まりを未然に防ぐことが、屋根リフォーム後のメンテナンスコストを抑えるコツです。

定期的な掃除スケジュールを設ける

雨どいの点検・清掃は、目安として春先(3月から4月)と秋(10月から11月)の年2回行うのが理想的です。

落ち葉が多い地域にお住まいの方は、年に3回程度のチェックを習慣にすると安心です。

また、台風などの大きな雨風の後にも必ず点検を行うことをおすすめします。

樹木の剪定・位置管理

家の周りにある樹木が雨どいに近すぎると、落ち葉が直接雨どいに入りやすくなり、詰まりの原因となります。

そのため、樹木は屋根から2〜3メートル以上離して剪定することが効果的です。

また、落葉樹よりも常緑樹を植えることで、落ち葉の量を減らす工夫もできます。

さらに、雨どいの詰まりを防ぐために、落ち葉除けネットやストレーナー(フィルター)、金属製のスクリーンなどのアクセサリーを雨どいの上部に取り付ける方法もあります。

これらは大きなゴミをブロックする役割がありますが、完全に詰まりを防ぐわけではないため、定期的な清掃と併せて使用することが大切です。

雨どい口径・勾配の適正設計見直し

屋根リフォームを行う際に、同時に雨どいの口径を大きくしたり、排水の勾配を適切に調整したりすることで、降雨量に十分対応できる排水性能を確保できます。

特に近年は集中豪雨の頻度が増えているため、こうした対策がますます重要になっています。

まとめ

秋から冬にかけての落ち葉の季節は、雨どいの詰まりが屋根や建物全体に深刻な影響を及ぼすことがあります。

雨水の逆流や屋根材への浸入、外壁の劣化、基礎への水の侵入、さらには健康面でのリスクも無視できません。

適切な掃除方法や予防策を知ることで、これらの被害を未然に防ぐことが可能です。

屋根リフォームを検討している場合は、雨どいの点検やメンテナンスも含めた総合的な計画を立てることが大切です。

雨どいの詰まりを放置したまま屋根材の交換を行うと、後で再び費用がかかるケースが少なくありません。

私自身の経験からも、雨どいの詰まりを早めに見つけて対処されたお客様は、屋根リフォーム後のトラブルが大幅に減ったことが多いです。

奈良市・大和郡山市で屋根工事・屋根リフォームをご検討されている方は、是非この記事を参考にしてください!

奈良市・大和郡山市で屋根工事・雨漏りでお困りなら、なかやぶ屋根工事店へおまかせください!